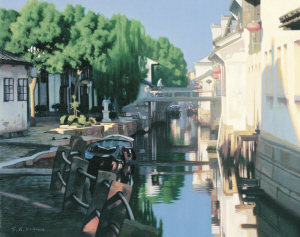

《水乡夏日》 项钢 作

《美好时光系列――游》 廖宗蓉 作

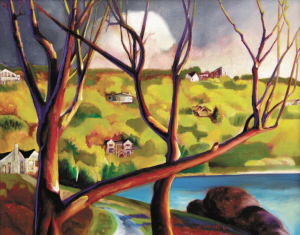

▲《没有阻挡》 梁 伟 作

美国、俄罗斯两个广袤而强大的国家,在艺术领域、尤其是在写实油画方面,有着鲜为人知的相似性:在美国,写实油画是与现代主义绘画相抗衡的一大阵营,并且前者比后者的市场更为繁荣;俄罗斯更不必说,现实主义已经进入了画家们的血液。而在美国、俄罗斯学习、生活过的中国油画家,汲取了他们的养分以后,再反哺自己的创作,丰富了中国油画大观园。

昨日下午,由深圳报业集团、深圳关山月美术馆和中国留俄(苏)美术院校校友会共同主办的“对话――旅美・留俄画家作品邀请展”在关山月美术馆开幕,展出了旅美、留俄的近20位油画家的百余幅作品。在开幕前,记者采访了尚丁、莫大风、王少春等参展画家,听他们讲述旅美、留俄的经历与收获。

睁开眼睛看世界

这次参展的大多是上世纪80年代旅美、90年代留俄的画家的作品。如果说,留俄的画家大多是“公派自费”的,那么,旅美的画家则艰苦得多,用旅美画家莫大风的话来说:“去美国的画家大多自寻门路,还要考虑谋生。当时飞机一起飞,眼泪都忍不住往下掉。”

旅美画家尚丁对当时出国的情况记忆犹新。改革开放后,“大锅饭”被打破,文艺单位自食其力已成为一种趋势,当时在解放军艺术学院任职的尚丁和一批同行都感觉到了危机:当时国内艺术市场尚未形成,画家们是否能养活自己?此外,上世纪80年代初,开始有国外的买家到中国来淘画,一幅油画出价几千到一两万,相当于当时一个画家十几年的工资。“画还能用来赚钱?”当时的中国画家似乎嗅到了另外一种生活的气息。而陈逸飞、丁韶光等留洋画家成功的消息传回国内,更是令画家们心神向往。于是在80年代中后期,出现了中国画家的第一批旅美热潮。

在美国立足并非一件易事。画家们在美国初尝了谋生的苦,不少画家都从街头卖画、设计布料图案开始做起。也有许多画家迫于生计放弃了绘画。莫大风估计,最后大概有三分之二的人被迫转行了。

但坚持下来的画家却看到了不一样的风景。莫大风惊讶地发现,在自由、摩登的美国,写实油画具有广阔的市场,在这里进行写实油画创作的职业画家比俄罗斯还多。而更重要的是,不同的环境对画家的冲击。“在美国的最大收获,是发现了自己独立的价值观和生活取向。”尚丁说。

中国画家创造性不足

出去“镀金”以后,对国内油画创作便会有客观的认识。“中国油画家的基本功是非常好的,但欠缺的是创造力。”尚丁说,“国外的画廊近年来比较关注中国油画的潜力,但他们承认它们有很大的共性。”

在记者采访过程中,许多画家都提出了中国美术教育的问题。留俄画家王少春调侃,中国的美术教育“50年不变”,同一个石膏像的素描画得每个都一样,而在讲究师承关系的中国美术界,更是强调师徒“一条路走到底”,个性全无。但在国外,美术教育却让他们大开眼界。比如在俄罗斯,艺术系是归在科学院的,王少春回忆,在素描课之前,学生们要像大夫一样将教室内的人体模型按解剖学知识组装。莫大风描述,在美国的一些高校,老师要求学生在画架上蒙上一层布,手在布底下画画,当画布揭开,所有学生都觉得自己像毕加索,那是在挖掘他们的潜在能力。

《中国油画》执行主编王琨告诉记者,其实画画的人应该越画越自由,但国内的情况却是,学历越高的人,内心受到的约束却越大。他还指出,上世纪50年代俄罗斯的马克西莫夫到中央美院举办油画训练班,将苏联现实主义艺术种子深埋在中国的土地上。但他教的还是止于油画技术,实际上用一种模式的藩篱局限了中国画家的发展。而比他晚几年来到中国举办油画训练班的罗马尼亚画家博巴,其教学理念却比马西克莫夫先进得多:在教授油画技巧的同时,弘扬中华民族传统文化。50年前的教学理念对于今天留学的人来说依然具有参考价值:留学的目的,不是纯粹学习技法,是从文化的高度来重新认识艺术,唤醒艺术中的自我。